中國網/中國發展門戶網訊 水資源是維持生態平衡、保障生物多樣性的關鍵要素,同時也是農業天母室內設計、工業和服務業發展的基礎資源。水資源的可持續利用直接關系到經濟社會的高質量發展。隨著全球氣候變暖,我國正面臨區域性干旱、水資源時空分布不均和生態系統退化等嚴峻挑戰。傳統水利工程,如水庫蓄水和大型調水工程在支持農業生產和緩解水資源短缺等方面發揮了重要作用,但其建設周期長、經濟投入健康住宅巨大,對復雜多變的水文氣候格局的適應性不足,且存在一定的生態環境影響,促使人們尋求更加靈活、環保和高效的解決方案。隨著相關領域科學認知和技術能力的發展,空中水資源逐漸進入水資源保護與利用研究的視野。

2020年11月,《國務院辦公廳關于推進人工影響天氣工作高質量發展的意見》指出,“積極開展人工影響天氣作業”“加強基礎理論研究,突破關鍵技術研發”。開展空地一體化水資源利用,將地面水利工程與空中水資源利用深度融合,具有重要性、必要性和可行性。從重要性看,該模式打破了傳統水資源利用的時空局限,構建起“空中水、地表水、地下水”協同利用的立體體系;從必要性而言,面對氣候變化導致的極端天氣增多、水資源時空分布格局改變等挑戰,地面水利工程難以滿足需求,有必要借助空天地一體化手段實現對空中商業空間室內設計水資源的動態監測與適度利用;從可行性來講,我國在氣象衛星監測、臨近天氣預報、人影作業裝備等領域已具備成熟技術,能夠實現對空中水資源的監測、預測和人影作業的實時決策。

本文率先提出“以水換碳匯”的理念,結合團隊創新研發的低頻強聲波增雨技術和設備在青海省海南藏族自治州(以下簡稱“海南州”)開展連續3年的現場示范,評估其在空中水資源主動利用方面的效能與生態經濟效益。在此基礎上,進一步篩選我國無毒建材低頻強聲波增雨技術利用空中水資源的適宜部署區域,測算相應的增雨潛力和生態經濟效益,從而為我國水資源可持續管理利用、生態系統服務功能增強、碳匯能力提升、助力“雙碳”目標實現提供新的路徑。

空中水資源定義及其開發利用技術現狀

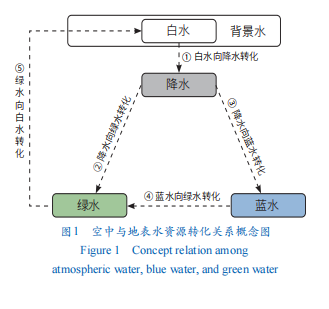

降水是陸地水資源的主要來源,空中水汽資源是降水的物質基礎。藍水是河流、湖泊和地下會所設計蓄水層中民生社區室內設計的水,綠水是源于降水、存儲于土壤并通過蒸發、蒸騰進入到大氣中的水汽,降水量是藍水和綠水總和。王光謙院士團隊率先提出了空中水資源的概念和定量評價方法,在空中水物質凈收支量與降水、蒸發和徑流量之間的平衡關系中,將空中水汽作為關鍵要素;以其是否具有降水潛力為判斷依據,將空中水物質通量分解為白水通量和背景水通量。白水是水汽中具有降水潛力的空中水物質(通量),背景水為降水過程無法利用的部分(圖1)。

全球上空大氣中瞬態存在的水物質總量約1.3萬平方千米,降水轉化率總體不到30%,在我國西北地區不到15%。空中水資源開發利用是通過人工增雨、云霧攔截等技術手段,優化干預自然降水過程,幫助具有降水潛力的白水降落至地面,從而提升降水效率。同時,空中水資源開發利用還可在汛期提前消耗云層水汽,降低暴雨災害風險私人招待所設計,實現水資源的“削峰填谷”。

傳統人工增雨主要通過分析云層特性,以地面燃燒爐、飛機、高炮、火箭等作業方式播撒碘化銀等冷云、暖云催化劑,從而影響水循環關鍵環節,實現降水效率的提升。盡管我國在催化劑播云試驗方面積累了豐富經驗且技術相對成熟,但其實際應用存在技術限制,如飛機作業存在空域限制,危險天氣下人工入云作業風險高,一些化學催化劑的使用容易引發公眾對大氣環境負面影響的輿論等。

近年來,隨著技術的進步,新的人工增雨方式綠裝修設計——低頻強聲波增雨技術引起了廣泛關注。這一方法有獨特的優勢:經濟性,無航空和對空發射作業,具有低門檻、低成本優勢;無空域限制,不需要升空載具,操作時無需報批空域申請,也不受危險天氣條件等限制,能夠在短時間內快速響應;可控性,可進行地基定點作業,方便與地表水利設施統籌應用;環保性,是一種物理增雨手段,不使用任何催化劑,具有長期作業無污染的優勢;靈活性,設備操作便捷,運輸方便,可支撐固定點位長期作業和移動式應急作業模式。

低頻強聲波增雨技術與設備研發

原理

低頻強聲波增雨技術是基于聲波作用下雨滴的同向團聚效應、共輻射壓作用、聲波尾流效應等原理,向云層發射低頻高強度聲波,提升云中粒子的碰撞團聚效率,從而打破暖云的膠性穩定狀態,促進尺寸增長并形成大水滴,進而拓寬云滴譜,最終啟動重力碰撞機制,將水汽轉化為大水滴,通過聲波的直接動力學作用和間接熱力學作用,促進降水發生。

王光謙院士團隊通過深入研究聲波與云層的相互作用機制,構建了聲波影響云雨過程的理論模型,發現了低頻強聲波發射技術可加大空中水汽轉化效率,為聲波增雨技術研發提供了科學依據;在云霧物理實驗室的云室中開展了大量的模擬實驗,觀測到特定頻率聲波可導致云滴間碰撞增長和聚合效應,證實了聲波能影響云滴的生長,為聲波增雨技術的可行性提供了實驗依據。

大直室內設計技術與設備研發

團隊成功研制出功率達到500千瓦的低頻強聲發射車,并掌握了寬域聲聚焦、高功率聲波的多點同步控制、聲波的時空調制、云霧物理特征的空間掃描測量等一系列關鍵核心技術,研發了成套的聲波增雨設備;攻克了聲波團霧消除的關鍵技術瓶頸,利用強聲波的尾流場與同向團聚效應,誘導微米級水霧顆粒發生碰撞聚合,使其粒徑不斷增大,最終自然沉降,在青海大學、玉珠峰等地開展現場試驗,驗證了聲波增雨的可能性。

通過理論分析、數值模擬、室內實驗和野外試驗的方式,研發超高功率聲波增雨系統,建成聲波發生器原理樣機及重要部件,并在青海、新疆、內蒙古、河南、陜西以及廣東等地開展了數百場現場實驗(圖2),循序漸進完成了系統性低頻強聲波增雨技術與設備研發。

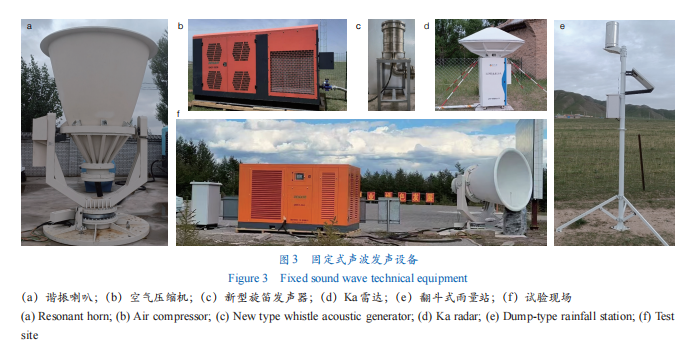

低頻強聲波增雨日式住宅設計設備分為:固定式(圖3),安裝在特定地點,通過發射聲波來影響過往的云層,以期達到增雨的目的;移動式(圖4),可以根據云層條件,移動式開展聲波增雨作業,以彌補固定式設備在靈活性和機動性方面的不足。

青海省海南州低頻強聲波增雨實踐

基地選址新古典設計

青海省是長江、黃河、瀾滄江的發源地,是我國乃至亞洲重要的生態安全屏障,具有涵養水源、固碳釋氧、維持生物多樣性等關鍵性生態服務功能。水循環是三江源生態系統關鍵因果鏈最重要的組成部分。

2015年以來,王光謙院士團隊在青海開展了空中水資源基本狀況及分布規律研究,發現青海省全域的空中水資源利用潛力取值范圍為0.268—129毫米,最大值在青海省東部地區,其次是祁連山脈和青海省東南部區域,再次是三江源其他區域,柴達木盆地的潛力最小。因此,通過低頻強聲波增雨技術的應用,提高青海省空中水資源降水轉化率,對于青海省生態保護與修復、提升生態系統自然碳匯增益,具有重要的意義。

青海省海南州位于青海省東部,作為黃河上游的重要區域,其生態屏障的建設和水資源的管理對維護黃河流域的生態安全具有重要作用。海南州總面積4.45萬平方千米,地處高原大陸性氣候區,水資源分布不均,日照時間長、太陽輻射強,年降水量少,蒸發量大。隨著海南侘寂風州人口和經濟的快速發展,用水需求急劇上升,水生態、水環境脆弱、水資源短缺問題已成為制約海南州經濟和生態高質量發展的重要因素。

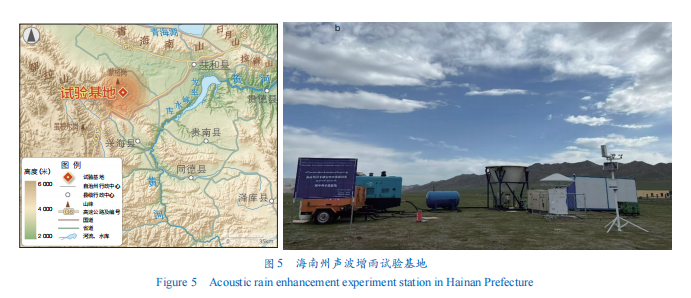

低頻強聲波增雨技術的聲波發射點選址一般需要滿足以下3個原則:①高海拔迎風坡山區;②遠離人群的空曠區域;③靠近河流水庫的區域。綜合分析海南州地理氣候特征,經現場查勘,選擇在海南州興海縣海拔3 400米左右的河卡鎮北15千米處建設空中水資源利用示范基地(圖5)。基地三面環山,東南側為平原出口,靠近海南州共和縣塔拉灘地區。塔拉灘地區曾面臨嚴重的荒漠化問題,環境惡劣,風沙頻繁。通過聲波增雨,可以有效增加該地區的降醫美診所設計水量,改善土壤濕度,促進植被生長,進而改善整個區域的生態環境。

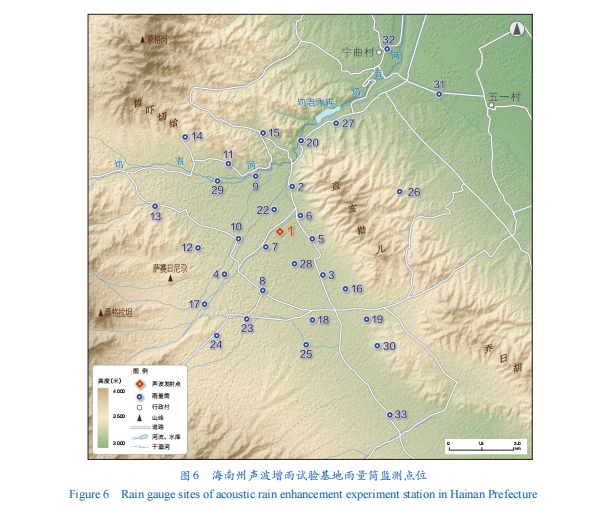

試驗基地占地約200平方米,Ka雷達安裝在距離聲波發射點直線距離5米的位置,確保聲波作用中心云層與Ka雷達監測云層保持一致,采用Ka雷達進行24小時監測云降水全過程數據。在聲波發射點四周隨機均勻布置30余個雨量筒(圖6),形成一個半徑為8千米的圓形監測區域,用于測量地面降水時空分布情況。

試驗方案與效果檢驗方法

試驗采用隨機化對照設計,將適宜作業的天氣機會隨機分配為2loft風室內設計組,以消除人為主觀判斷的影響。考慮夜間作業人員安全問題,試驗基地僅在日間開展聲波增雨試驗親子空間設計。

采用雙比分析法和Mann-Whitney U顯著檢驗法對增雨效果進行檢驗,以聲波發射點為圓心,根據泰森多邊形外擴法逐步增加影響區的雨量站,確保影響區是連續的。影響區之外的區域被定義為對比區。從原點開始,將靠近聲源的雨量站區域作綠設計師為影響區起始點,然后逐步將與該區域相鄰的雨量站納入影響區;同時進行雙比結果的顯著性檢驗,采取補線法形成閉合泰森多邊身心診所設計形計算最確定影響區增雨面積和最大影響區增雨面積。若新加入的某一雨量站提高雙比結果的顯設計家豪宅著性最明顯或降低顯著性最不明顯,則將該站點加入影響區;重復以上操作,直至新加站點導致雙比顯著性水平低于預設的臨界條件(如p值<0.1)時為止。在p值達到最小值時,將此時的影響區定義為最確定影響區;當p值最后一次符合臨界條件時則定義最大影響區。

從植被生長狀況與碳吸收能力2個維度對聲波增雨的生態效應開展評估,使用葉面積指數(LAI)和增強型THE R3 寓所植被指數(EVI)作為生態效應的植被綠度評價指標,使用近紅外反射率(NIRv)和總初級生產力(GPP)作為植被生產空間心理學力的評價指標。

試驗實施效果分析

在海南州河卡鎮聲波增雨試驗基地,連續3年實老屋翻新施聲波增雨試驗。成功進行了107次聲波增雨作業,聲波總作業時長達到340小時。連續3年聲波增雨效果顯著,并且隨著聲波設備的迭代升級和作業方案的更新完善,結果表明2024年聲波增雨效果最佳。

2024年海南州河卡鎮聲波增雨試驗基地對比試驗結果顯示,試驗點確定影響區面積85平方千米(p=0.01),增雨面積內的增雨比例為18%,最大影響區面積96平方千米(p<0.1),增雨面積內的增雨比例為16%。2023年增雨試驗區面積為78平方千米,增雨比例14%;相比2020—2021基準年LAI、EVI、NIRv、GPP分別提升了15.84%、6.94%、9.66%、8.00%,增雨試驗區外0—10千米范圍(628平方千米)LAI、EVI、NIRv、GPP值分別提升了13.70%、3.79%、6.06%、7.02%。2024年增雨試驗區相比2020—2021基準年LAI、EVI、NIRv、GPP分別提升了10.39%、1.94%、3.95%、5養生住宅.82%,增雨試驗樂齡住宅設計區外0—10千米范圍(660平方千米)分別提升了7.41%、1.64%、4.92%和5.68%。

按照2024年海南州聲波增雨試驗效果進行預測,若全年在海南州河卡鎮試驗基地開展聲波增雨作業,最確定影響區增雨潛力為81.7毫米(694萬立方米),最大影響區增雨深潛力為72.6毫米(697萬立方米)。

試驗顯示,在海南州荒漠區開展的低頻強聲波增雨示范,使區域內植被覆蓋率得到提高,生態環境得到改善,植被的增加減少了風沙對周邊地區的侵襲,提高了生態系統的穩定性和生態服務價值,同時為水電開發提供更豐富的基礎資源,能夠提升水力發電的穩定性和發電量。

全國增雨潛力與生態經濟效益評估

低頻強聲波增雨野外試驗結果表明,在年降水量約為500毫米的半干旱地區,單臺聲波增雨設備可實現約20%的年均降水增量,覆蓋區域年增雨量可達到1 000萬立方米。通過多臺設備的協同部署,可形成區域性增雨網格系統,顯著提升降水的空間均勻性和持續時效。這種協同作業模式特別適用于中國西北干旱區、華北平原地下水超采區、云貴高原石漠化治理區和長江上游生態涵養區等水資源管理重點區域。因此,探討聲波增雨技術在全國的應用潛力,重點分析其適宜部署區域的空間分布,并評估其在農業節水、碳匯增強等方面的經濟社會生態效益非常有必要。

適宜部署區域及增雨效益評估

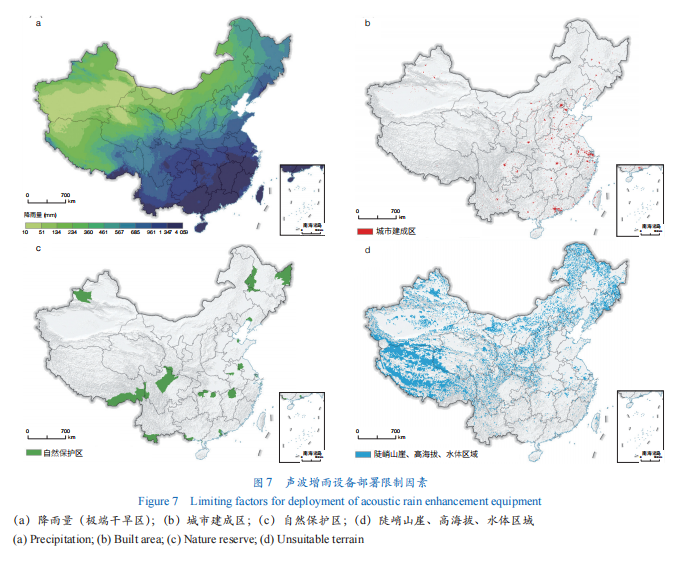

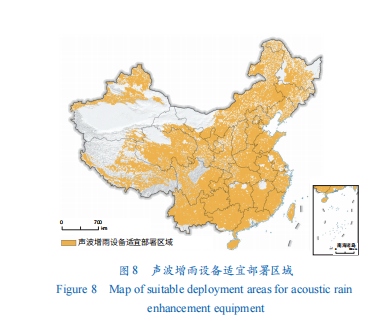

針對我國土地利用現狀,采用GIS空間疊加分析方法,剔除無增水潛力的極端干旱區(年降水量低于13豪宅設計4毫米)、城市建成區(某一單元內建成區占比超過10%)、生態敏感自然保護區和陡峭山崖、高海拔區域(海拔>5 000米)和大型水體(如湖泊、河流)等區域(圖7),初步確定我國適宜部署聲波增雨設備的區域(圖8),總面積約579.5萬平方千米,理論上可支持部署約5.8萬臺聲波設備。基于2000—2022年降水數據和已有試驗參數,構建最大部署情景,估算年增雨量可達8 585.7億立方米,根據地表徑流區域轉化率模型,綜合考慮土壤類型、植被覆蓋和地形坡度,假定全國降水轉化為地表徑流的有效轉化率為10%—20%、西北干旱區的轉化率約為10%、南方高降水區的轉化率為15%—20%,得到在理論最大部署情景下有效蓄水量可達858.6億—1 717.2億立方米。

節水效益

聲波增雨對緩解農業用水短缺具有重要意義。近年來,我國農業灌溉年均用水量約為3 400億立方米,經濟成本高昂。全國灌溉農田面積超過58萬平方千米,其中位于設備適宜部署區且集中連片灌溉區(每100平方千米內灌溉農田占比超10%)約40.3萬平方千米。考慮在集中連片灌溉區優先部署約1.4萬臺聲波增雨設備,可以顯著減少對藍水的灌溉需求,實現年均節約灌溉用水664.2億立方米。若全面部署5.8萬臺設備后,可實現年均節約灌溉用水811.5億立方米,這也將顯著減緩華北平原地下水超采區、黃土高原和西北內陸等水資源緊張區域的用水壓力。

碳匯效益

合理的水資源再分配有利于陸地植被提高固碳能力。聲波增雨通過提高降水轉化率,可顯著增強碳匯能力,進而產生碳交易潛在收益。碳匯增量受降水增加量、植被類型、土壤條件和氣候背景的綜合影響,理想情況下聲波增雨增加的碳匯百分比取為10%。在理論最大部署情景下(5.8萬臺設備),根據過去20多年(2001—2024年)陸地生態系統生產力估算年均增加的碳匯量可達到8.27億噸CO₂當量。在減去設備燃油消耗產生的CO₂排放量后,凈碳匯量仍有8.19億噸CO₂當量。參考當前碳交易市場價格(50—100元/噸CO₂),年碳匯經濟效益為410億—819億元。參考當前單位碳匯成本為24.8元/噸CO₂,遠低于主流碳去除技術,如生物能源碳捕集與封存(BECCS,700—1 400元/噸CO₂)、造林與再造林(AR,36—360元/噸CO₂)和直接空氣捕集(DAC,700—2 100元/噸CO₂)等。增加的碳匯收益不僅提升了遊艇設計聲波增雨的經濟價值,也為實現“雙碳”目標提供了低成本的自然氣候解決方案。

綜合經濟效益

聲波增雨無需航空器的使用和成本維護,無需購買大量的客變設計催化劑等消耗品,經濟效益可觀。經綜合測算,單臺聲波增雨設備在使用柴油作為動力源時,單月運營成本為7.5萬元;若采用風電或太陽能等清潔能源作為動力源,單月運營成本可進一步降低至6萬元。在不同氣候區和季節條件下,若單月增雨量超過75萬立方米,增雨成本可控制在每立方米0.1元以下,考慮可作業時間限制等因素,年運行成本可控制在20萬元左右。目前情況下,單臺聲波增雨設備造價為150萬元,未來聲波增雨設備產業化后,有望將造價成本控制在100萬元以內。

在理論最大部署情景下,初始投資總額為870億元,年運行成本116億元,10年總成本約為2 030億元。根據上文的估算,最大部署情景下的年水資源增量為8 585.7億立方米,有效蓄水量為858.6億—1 禪風室內設計717.2億立方米,10年單位有效水資源成本最大值為0.24元/立方米,與傳統水利工程相比,具有顯著的經濟優勢。

低頻強聲波增雨技術大規模推廣應用面臨的挑戰與建議

挑戰

盡管低頻強聲波增雨技術已取得長足進步,但其大規模推廣應用仍面臨不少挑戰。

人工增雨效果受天氣條件限制較大,對云層的溫度、厚度、水汽含量等條件要求苛刻,降水量和蓄水量的實際轉化效率受氣象、地形和下墊面條件的制約,作業時機的把握至關重要。

聲波增雨技術在全國范圍內的適宜部署區域、潛在增雨總量,以及對農業、生態和碳匯的綜合效益尚需系統評估;需要進一步完善監測和評估體系,需要更大規模的實地試驗以驗證模型估算的準確性。在聲波增雨作業區及周邊區域,需要設置長期的氣象觀測站、水文監測站和生態監測站,收集降水、徑流、土壤濕度、植被覆蓋等數據,通過對比分析增雨作業前后的數據變化,準確評估增雨效果和經濟效益。

設備運行的低頻聲波對動植物長期潛在影響也待進一步長期觀測和評估驗證。

建議

為加速聲波增雨技術的規模化應用,促進其系統工程效益更好發揮,需進一步加強部門協作,推動技術研發與創新,開展公眾宣傳與教育等工作,本文提出以下3點優先發展方向。

系統協同部署:推中醫診所設計動聲波增雨與水庫調蓄、抽水蓄能和智慧水利系統的深度耦合,構建“水—能—碳”協同調控體系,提升資源利用效率。

區域試點示范:在華北平原、西北干旱區等水資源短缺地區增加試點平臺,驗證實際增雨效果和生態經濟效益,為全國推廣積累經驗。

政策與核算支持:將聲波增雨的碳匯效益納入國家生態碳匯核算體系,推動其作為自然氣候解決方案納入政策工具,促進碳交易市場發展。

(作者:陳敏,清華大學 水牙醫診所設計圈科學與水利工程全國重點實驗室、水利部黃河上游生態保護和高質量發展實驗室;李鐵鍵,清華大學 水圈科學與水利工程全國重點實驗室;黃躍飛,清華大學 水圈科學與水利工程全國重點實驗室、青海大學 土木水利學院、水利部江河源區水生態治理與保護重點實驗室、水利部黃河上游生態保護和高質量發展實驗室;陳國昕,青海大學退休宅設計 土木水利學院、水利部江河源區水生態治理與保護重點實驗室;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言