民樂縣南豐鄉炒面莊村依托扁都口休閑旅游區,發展鄉村旅游產業脫貧致富。本報通訊員張學愛

本報記者王朝霞

5月中旬,已是初夏時節,而位于祁連山北麓的民樂縣,剛剛步入早春。前天晚上一場春雪,將遠處連綿逶迤的祁連山脈裝扮得奇異崢嶸,黛青色山脊與晶瑩雪花相映襯,柔潤而寒泠;給近處冒出春麥苗的農田、褐色的地埂、紅瓦磚頂的農舍,抹上了一層薄薄白紗。點綴其中的是鵝黃樹葉的楊柳,盛花嫣然的山杏桃樹。

美麗風光的背后,隱藏的卻是貧窮。因深居大山、偏遠封閉,氣候寒涼、種植作物單一,而使這里成為祁連山淺山區貧困片帶。至2011年底,全縣有3萬多人年收入低于2300元標準禪風室內設計,特別是沿山47個貧困村及沿灘8個移民村貧困人口更占到全縣貧困總人口的63.5%,2011年農民人均純收入僅為2068元,與全縣平均水平相比低3435元,與全市相比低4399元,與全省相比低1841元,與全國相比低4909元,形成了民樂縣貧困人口最集中、貧困程度最深的貧困片帶。

“我們這里的春天遲來一個月,冬天早來一個月,一年四季,除了冬季,其他季節大約還在冬季吧。”縣農辦侘寂風副主任高培福說。特殊的氣候條件,加上海拔2200米至2600米,使這里的土地大部分時間“沉睡”著。種植結構單一,村民們只能種些大麥、青稞、油菜子,一年一季,效益低下,畝收入約兩三百元,遇到干旱、冰雹、暴雨等災害天氣,“種了一袋子、收了一帽子”。

近年來,民樂縣深入貫徹落實習近平總書記“貧困地區黨委政府要把主要精力放在扶貧開發上”的重要指示精神,牢牢把握中央和省市對扶貧工作的總體部署,把貧困村作為全縣扶貧攻堅的主戰場,把貧困戶作為扶貧攻堅的重點對象,以解放思想更新觀念、增強脫貧致富信心、凝聚扶貧攻堅合力為切入點,以發展扶貧產業持續穩定增加農民收入為核心,以搭建政策扶持、技術保障、基礎支撐三個平臺提升貧困群眾自我發展能力為抓手,全力構建雙聯主導、多元扶持、內外結合、多向發力的大扶貧格局,全縣扶貧攻堅行動取得突破性進展。

河西走廊,祁連山下,被列為全省17個“插花型”貧困縣之一的民樂縣,昔日里沉寂的土地“蘇醒”過來,重新燃起減貧致富的希望。

經過三年扶貧退休宅設計攻堅,民樂縣交出了一份令群眾滿意的成績單:2014年底,貧困片區農民人均純收入達到5026元,三年累計脫貧31559人,減貧率達88.3%,貧困發生率由16.5%下降到2.5%,全縣55個貧困村大直室內設計有36個實現整體脫貧。

缺啥補啥精準扶貧

民樂縣55個貧困村有36個村整體脫貧,剩下的19個貧困村,成為扶貧攻堅戰中“最難啃”的硬骨頭,2015年,縣委、縣政府立下“軍令狀”,年底全部實現脫貧。能否穩定脫貧?有何長遠舉措?

記者來到貧困民生社區室內設計村典型代表的南古鎮馬空間心理學蹄村,村頭一派熱火朝天的景象。男女老少圍攏在這里的食用菌棚二期建設工地上,建造棚架設施。戴著粉色頭巾的孔維琴雖然身體瘦小,但干活麻利。她告訴記者老屋翻新,家里7口人,僅僅3畝地,她與丈夫沒法“土里刨食”,只好到十幾里外的村子被雇傭干農活,起早貪黑,早上給孩子做好早飯6點多出門,豪宅設計中午帶點干饃湊合一頓,晚上九十點才回家,夫妻倆辛辛苦苦掙錢,日子還是過得緊巴巴的,也沒法照顧公婆和3個孩子。

精準扶貧,給孔維琴這樣的貧困戶開出了“方子”:“她家是典型的耕地少、缺技能的貧困家庭。”南古鎮黨委副書記、鎮長楊身心診所設計志彪告訴記者:“縣上針對貧困戶的致窮因素,因地、因學、因災、因老或其他原因,按戶制定了精準扶貧計劃。”孔維琴加入了村上食用菌專業合作社,承包參與食用菌生產,在政府的政策性補助和合作社舉辦的食用菌種植技術培訓等扶持下,承包了食用菌大棚1座,到去年底收入3萬元,還為公司打工干零活,年收入四五千元。

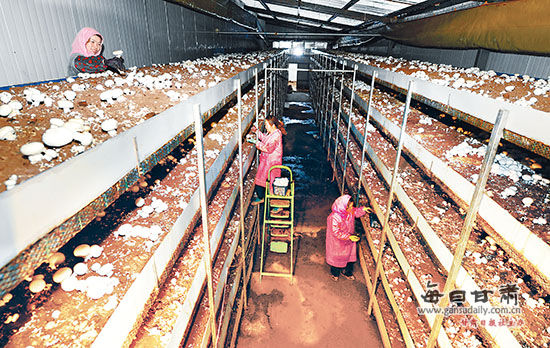

記者在馬蹄村看到,食用菌生產車間令人振奮,不同于以往農戶在戈壁灘坡采挖一個地坑、上面覆上草簾、下面棚架發酵菌菇的簡易食菌棚,這里是現代化、規模化、專業化的工廠式食用菌生產車間,每座大棚外面連接著鋁合金通風管,通風管連接著自動控制系統,可根據雙孢菇生長所需自動控制溫度、濕度及通風。“高效農業要在生產設備上體現其高科技。雙孢菇生產車間內部全封閉,不論外面是艷陽高照的30℃高溫,還是零下10℃刮風雨雪天氣,車間內部都保持著出菇最佳的15℃。”從山東聘請的技術高工介紹。

走進車間,一層層鋼架上是玉米芯、鋸末及牛羊糞的發酵料,上面生長著星星點點白色的雙孢菇,這一茬生產即將結束,新一茬生產即將開始,“客戶們訂購的電話都打爆了。5至10月南方氣溫高,無法生產食親子空間設計用菌,正是我們這里生產食用菌的最佳季節。食用菌本身是天然綠色食品,所以我們嚴格根據客戶要求,生產出的雙孢菇不漂洗、不添加保鮮劑,用制冷機低溫保鮮,通過空運,早上5時采的菇下午即可運送到上海市民餐桌;或者按客戶需求烘成干菇。”日式住宅設計鴻遠農林牧業科技公司副總王昆介紹。

不懂技術的100多位貧困農民在合作社培訓和技術指導下,很快學會了如何配料、如何噴水、如何采菇等。“只要種好食用菌,其他的種苗、原材料、銷售等事情都不用操心,有合作社和公司擔著哩。”孔維琴高興地說。

的確,由該鄉村返鄉創業青年先后組建成立的鴻遠菌業合作社和鴻遠農林牧業科技公司,發展形成“公司+合作社+基地+貧困戶”的模式,帶動了當地貧困戶發展產業,脫貧致富。

據悉,早些時候一些腦瓜靈活的村民,利用當地荒灘坡溝、祁連山雪水發展食用菌種植,基地規模擴大了,但千家萬戶的生產千差萬別,客商對參差不齊的食用菌不太滿意。為此,2014年4月應運而生了菌業合作社,農戶加入合作社,由合作社統一種植標準、統一技術規程、統一生產管理,形成了標準化的產品。然而,產品要變為商品,農民和合作社面對市場還是眼前一抹黑。為了打出市場,鴻遠農林牧業科技公司應運而生,公司負責對外營銷,與蘭州、烏魯木齊、西寧等城市蔬菜專業市場簽訂長期供貨訂單,打響了品牌。食用菌生產公司引進了現代化生產設備、優良菌種、先進生產技術,擴大生產規模和提高產品質量,“滾雪球”的發展壯大需要大量人力,吸納了貧困戶及周邊閑散農戶加入,也形成了分工協作、精細管理、各負其責的“公司+合作社+基地+貧困戶”運營模式和良性循環發展,帶動了貧困戶脫貧致富。

食用菌產業開辟了民樂縣沿山貧困村脫貧致富新中醫診所設計路子。本報通訊員王鵬

民樂縣蔬菜交易市場使脫貧致富產業鏈條進一步延伸。本報通訊員王鵬

民樂縣通過開展訂單式培訓、技能提升培訓等,著力提升群眾脫貧致富技能。本報通訊員李選民

楊志彪給記者算了一筆賬:目前馬蹄村的食用菌由于產品質量好,銷售訂單多,基地長年滿負荷生產,3個月生產一茬,每天出菇2噸,1斤市場銷售6元,一座棚內的食用菌棚架約860平方米,年產菇16噸,1噸按市場最低價1.2萬元計算,純收入7萬元。一戶貧困戶有半個食用菌棚,即可脫貧。至去年底,馬蹄村已有25戶、98人的貧困人口加入食用菌生產,有望年底健康住宅實現農民人均純收入增加5000多元。該基地一期工程修建12棟大棚,今年1至4月已出菇100多噸,毛收入約120萬元,一年生產4茬雙孢菇,即可收回成本。二期工程將修建30棟大棚。

民樂縣農辦副主任高培福介紹,民樂縣在實施扶貧攻堅戰中,2009年創新實施的“三個一”扶貧模式,即按照“村有一項致富產業、戶有一座種養棚圈、人有一項致富技能”的扶貧工天母室內設計作思路,實施幾年來,2012至2014年累計減少貧困人口3萬人。達到脫貧目標后,“芝麻開門”效應THE R3 寓所顯現。

穩步脫貧和加快致富,關鍵要靠扶貧產業的培育;大力發展富民產業,是加快扶貧開發的關鍵所在。對此,民樂縣始終把產業開發作為推進扶貧攻堅、加快增收致富的重點,引導貧困片區群眾因地制宜發展特色種植、設施農業、草畜產業、勞務輸出四大優勢產業,走好“企業+基地+合作社+農戶”的產業化經營路子,沿山貧困地區特色扶貧產業片帶整體成形。

目前,全縣大力發展以食用菌大棚、果蔬日光溫室為主的現代設施農業,貧困片區累計建成食用菌大棚1600座、果蔬日光溫室832座,棚均收入在1.2萬醫美診所設計元以上,是種植傳統農作物的10倍,雙孢菇為主的食用菌產業正在成為沿山貧困群眾增收致富的主導產業。

牙醫診所設計駐村幫扶精準“滴灌”

驅車50公里從縣城來到新天鎮山寨村,這個小村落位于祁連山腳下。一面面坡地已退耕還林,一排排白楊樹挺拔聳立,一條條水渠里清流歡暢,一彎彎水泥路通往農家大門。村子整潔清新,紅磚白商業空間室內設計墻的農舍整齊排列,村中心有寬闊平整的文化廣場、民間特色的戲樓、琳瑯滿目的圖書室,村民們在嶄新的體育器械上舒活筋骨。56歲的巴江告訴記者,以前村子里十分破舊,走的是土路,晴天一身土、雨天一身泥;喝的是大澇池蓄積的河水……

新天鎮山寨村地處祁連山淺山區,耕作區最高海拔2480米,是全省“插花型”貧困片帶貧困村之一。2011年全村共有貧困戶236戶907人,人均純收入1350元。

從2012年雙聯行動以來,縣上將雙聯與扶貧縱深融合,省、市、縣、鎮干部對山寨村進行駐村幫扶,夯實了全村基礎設施。山寨村硬化了水泥路,修通了自來水戶戶通工程,架通了電力電線設備,配套了文化廣場,夯實了全村基礎設施建設,村容村貌煥然一新。基礎設施建好了,村民們揚眉吐氣,讓他們底氣更足的是,縣上幫扶他們發展起致富產業。

—蔬菜產業:在村頭沿祁連山下的邊坡溝道,集中修建了406座日光溫室,全村近435戶農民戶均近1座溫室,種植青椒、西紅柿、茄子等反季節蔬菜,并從祁連山谷里引來山泉水,匯集在水泥襯砌的蓄水池里,配套日光溫室內滴灌設施,解私人招待所設計決了蔬菜澆灌難題。1座溫室年收入三四萬元。

—養殖產業:縣上還出臺政策,對發展規模養殖的農戶,修建1間舍飼養殖大棚補助1000元、修建80間的養殖大區補助10萬元,目前共發動187戶群眾發展“前宅后圈”式家庭分散規模養殖,新建養殖棚圈836間,育肥羊養殖總量達到4200只。

—農民技能培訓產業:給專業技術員發放1萬元工資,夏季培訓種植、養殖技術,冬季培訓電焊工、架子工、鋼筋工等技術,提設計家豪宅高農戶外出打工技能。累計培訓“兩后生”12名,年輸轉勞力652人次,實現勞務收入800萬元。loft風室內設計

63歲的郁明才,家有8畝水地、9畝旱地,靠地里種些小麥、油菜年收入約1萬元,刨去種子、化肥、地膜等成本,純收入僅5000多元。前些年蓋了新房、妻子又得了淋巴癌于去年去世,家里先后欠了20多萬元的債務,多年來在貧困線上掙扎。如今發展了4座日光溫室,年收入7萬元,窮日子一下子翻了身。兒子又學習了電焊工技術,外出務工年收入三四萬元。他家還清了欠債,還購買了小四輪和6萬多元的皮卡車。

民樂縣縣委書記楊君告訴記者:“如樂齡住宅設計果說精準幫扶是‘滴灌’的話,干遊艇設計部駐村就是‘滴灌’的管道,管道鋪設得好不好,能不能確實發揮效用,決定著扶貧效果。”

民樂縣全面聚合扶貧攻堅合力,組織協調省、市、縣、鄉149個部門單位,4283名干部與55個貧困村、4786戶貧困戶結對聯系。今年,把工作力量向19個貧困村再集中,調整市縣幫扶領導15名、幫扶單位51個,選派19名市縣掛職干部分別到19個貧困村駐村掛任黨支部副書記,深入開展精準幫扶工作。

縣上加大財政資金投入,三年來共整合各類涉農資金2.7億元,投入財政專項扶貧資金4662萬元,面向55個貧困村發放各類扶持貸款6.5億元,帶動社會投資近35億元。今年,縣財政安排扶貧專項資金1630萬元,其中:按地方財政收入增量的15%增列專項扶貧預算350萬元,按盤活財政存量資金的50%安排1100萬元,按財政超支部分安排180萬元;整合一事一議、項目資金2400萬元,重點用于貧困村基礎設施建設、公共服務保障和能力素質提升。

找準“窮根”開對“藥方”

民樂縣認真做好“三個加法”,即加大土地流轉穩定財產性收入、引導外出務工和進城入園提高工資性收入、扶持規模種養擴大經營性收入,探索推進“四個減法”,即原地規模種養脫貧、外出務工定居脫貧、進城入鎮新古典設計發展三產脫貧、進園入區依托二產脫貧,著力提高貧困人口自我發展能力,扶貧開發取得階段性成效。

記者在民樂縣六壩鎮現代農業園區了解到,這是由民樂縣與省科協合作的新技術、新品種、新農藝的“孵化器”,目前已建成1020座日光溫室。政府投資規劃了道路、平整田地、架設電路、配套滴灌等基礎設施,再分門別類承包給蔬菜、食用菌、紅提葡萄等專業合作社,由合作社帶領貧困戶入駐。農業園區有各具特色的日光溫室。其中連片的30座溫室外面寫有“欣達食用菌”的字樣,這是由六壩鎮養生住宅致富能人張興帶頭建立的欣達種植專業合作社,并出資200多萬元注冊了張掖市祥恒農業科技有限公司,發展工廠化模式的雞菇、香菇綠設計師、木耳等食用菌生產。

一棟棟生產雞菇的食用菌棚里,一個個整齊的鋼架層層疊疊,密密麻麻放著一個個白色的食用菌棒子,菌棒口已長出一嘟嚕一嘟嚕新鮮的雞菇,散發著淡淡清香。菌棚里,不再是采蘑菇的小姑娘了,而是高大的壯漢。六壩鎮東上壩村村民客變設計張彥,去年3月來到這里,入股加入合作社生產,出資4萬元承綠裝修設計包了4座食用菌棚,其余70%的資金即每座棚5萬元的投入由合作社投資,與合作社建立了“利益共享、風險共擔”的合作關系。他與妻子住在合作社修建的職工宿舍,小兩口精心呵護著食用菌,“食用菌生產需要精心管理,隨時觀察菌菇生產情況,但收成好,一會所設計個棚年出菇15噸,年收入4萬元,半年即可收回成本。”張彥說。

六壩鎮現代農業園區是民樂縣精準扶貧的一個抓手。目前,該縣著力找準“窮根子”、開對“藥方子”,全面推進扶貧攻堅。今年統籌推進貧困村交通、飲水、住房等基礎設施建設,年內為4個村硬化通村道路16.1公里、村內巷道17.1公里,解決5個貧困村8800人的飲水安全問題,完成貧困戶危房改造144戶,力爭實現貧困村通瀝青(水泥)路、安全飲水和危房改造全覆蓋。加強貧困村公辦標準化幼兒園建設,為3個村新改建村衛生室,為7個村新建文體活動場所,繼續實施農村環境衛生連片整治項目,不斷改善公共服務條件。對因學致貧的高中生和大學生分別補助2000元、5000元,對貧困大學生優先辦理生源地助學貸款。加大對因病返貧群眾救助力度,降低新農合報銷起付線,提高報銷比例,建立大病醫療救助基金,切實解決因病返貧問題。

同時加強農村勞動力技能培訓,力爭職業技能鑒定率達到85%以上。為247名“兩后生”每人每年補助1500元,連續補助兩年。對未就業高校畢業生免費進行創業培訓,并提供小額擔保貸款10萬元。鼓勵龍頭企業、專業合作社和社會力量在貧困村發展農產品電商業務,推進電子商務向貧困村延伸。進一步擴大資金互助社、金融服務網點覆蓋面,投資300萬元,成立資金互助社15個。注入擔保資金500萬元,引導各金融機構為貧困戶提供雙業貸款1.1億元,每戶貼息貸款10萬元,基本實現金融支持全覆蓋。加大政策性農業保險推進力度,逐步提高財政補貼比例,穩步擴大特無毒建材色農業保險范圍和品種。不斷夯實基層基礎。加強基層組織建設,把19個貧困村全部納入基層組織集中整建范圍,選優配強村“兩委”班子,每村選派1名機關優秀年輕黨員干部或選聘1名大學生村官。

目前,全縣上下抓扶貧奔小康的著力方向和發力重點更加明確,在精準扶貧思路的引領下,預計年底可實現19個村、1057戶貧困戶“減貧摘帽”的目標,與全國人民同步實現全面小康,一起喜笑顏開。

作者:王朝霞

(來源:每日甘肅網-甘肅日報)

發佈留言